双星系统的轨迹

行星绕着双恒星运转示意图

人们在过去倾向于认为双星系统不会拥有行星,因为在双星系统中,行星很可能不是被其中一颗恒星吸进去就是被甩到宇宙空间。不过到 1996 年天文学家就在天鹅座的天鹅 -π(π Cyg,中国古代叫螣蛇四) 这个双星系统就发现了一颗行星,打破了人们昔日的结论。

天鹅 -π是由主星 Azelfafage(π1 Cyg) 的和伴星π2 Cyg 组成的双星,这颗有 1.69 倍木星质量的行星以 798.9 天的周期围绕着这颗伴星旋转,而伴星又带着她同主星 Azelfafage 绕转。也许是由于受到主星的影响,这颗行星的绕伴星旋转的轨道偏心率非常大,达到 0.67,是一个很长的椭圆轨道,轨道的半长轴是 1.67 个天文单位。

不过总的来说,这个行星和塔图因的情况不象,因为这颗行星只和那颗伴星关系密切,天鹅 -π的主星 Azelfafage 远在 700 个天文单位以外,而冥王星距离太阳最远的时候也不过 50 天文单位。所以这个行星其实和我们地球类似,当单星系统理解也没什么问题。在那个星球上看天,也只有一颗太阳,Azelfafage 和其它星星一样只是一个点,只不过这个星星特别的亮而已。

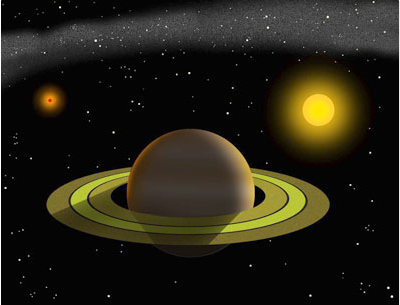

6 年后,天文学家第一次发现了围绕密近双星运行的行星。在距离我们 45 光年的仙王 -γ双星系统中,有一颗行星围绕较亮的那颗恒星运转。该恒星质量大约是太阳的 1.59 倍,行星的质量则约为木星的 1.76 倍。新行星距离主星约 2 个天文单位,稍远于火星与太阳的距离。该双星系统中的另一恒星与主星的距离约 25-30 个天文单位,大约与天王星和太阳的距离相当。在这样的星球上,就的确如同塔图因那样有两个太阳照耀了,如果这个星球上有文明的话,他们肯定创造不出“天无二日”这样的话。

艺术家笔下描绘的仙王 -γ 双星系统中的行星和两颗结伴而行的恒星。做为前景的行星每隔 2.5 年就环绕那颗明亮的黄星运行一周。

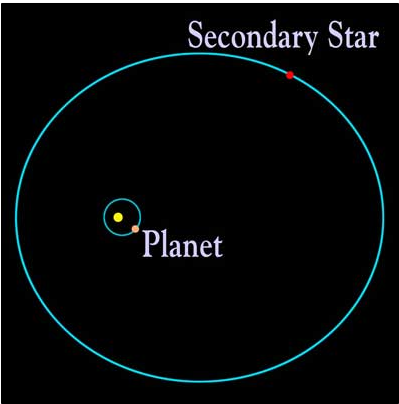

新行星在距离主星约 2 个天文单位的轨道上绕其运转,该双星系统中的另一个子星距离主恒星仅由 25-30 个天文单位。上图中轨道大小是按比例画的,天体大小则未按真实比例。

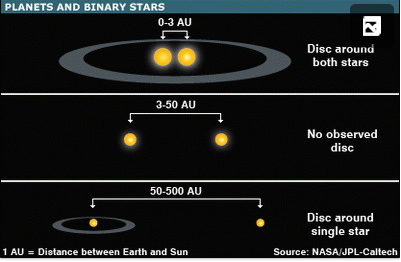

不过天文学家对于这个行星为什么会存在感到好奇,因为在这种双星系统生成初期的尘埃盘应该难以凝聚成为行星,看来我们对这方面的认识需要进一步加深。不过也可能这个行星是从别处俘获的。

研究双星系统中的行星,最有趣也最重要的是研究它们的轨道,因为基本可说轨道决定了这个行星上的一切,包括接受阳光的多少,潮汐力的大小,季节的变化等等,如果想知道一个星球是否有出现生命的可能,这些无疑都是重要的考量范围。下面我介绍一下行星的轨道类型

在最初研究时为了简化情况,首先我们先设定五个条件

- 两恒星质量相等

- 两恒星分享一个正圆型轨道

- 行星轨道和双星轨道在同一平面上

- 行星的质量相对双星来说可以完全忽略

- 没有潮汐效应

我们并把行星轨道分两种,一种是在外围同时绕两个恒星运转,称为外围轨道;一种是只绕其中一个恒星运转,称为内部轨道。

大外围轨道

行星围绕双星的轨道中最简单的,是行星距离双星非常遥远,这样来自双星的引力会近似于一颗质量为它们两者之和的恒星,在这样的情况下,行星将会沿一般的椭圆形轨道同时绕这两颗恒星运行。尽管天上总是有两颗太阳同时照耀,但这样的行星无疑会和冥王星一样寒冷。

行星的轨道运转方向和两颗恒星相互绕转的方向一致,对此我们称为顺行,在这种系统中逆行也不影响稳定性。两颗恒星被设定为质量相等,行星距离系统中心的距离是两恒星之间距离的 10 倍,公转周期是双星绕转周期的 31.6 倍。其实距离只要达到 8 倍左右,两颗恒星的引力加总后的变动范围就已经很接近单颗恒星了。需要注意的是,我们目前先将行星轨道考虑为正圆,现实世界中的轨道应该是个或圆或扁的椭圆,这点我们到后边再考虑。

行星同两颗恒星三者间按不同的方位排列时,受到的引力大小是不同的,在 8 倍距离以上时最大值和最小值之间的差距很小,但随着行星距离中心的距离缩小,引力加总后的波动范围就将增大。所以当行星距离中心近的时候,就不能把两颗恒星近似考虑成一个等于它们之和的大恒星,其稳定关系也将变化。

行星距离系统中心的距离是两个恒星之间距离的 2 倍,公转周期是双星绕转周期的 2.77 倍。由于三者之间位置的变化,引力的效果将使得行星轨道不会近似上图的圆形,但幅度比较小,而且整个系统将是完全稳定存在的。在我看来,遍布沙漠的就是这一类行星,这样的行星上,两颗太阳会结伴同升同落。

而让人惊讶的是,如果这个行星不是逆行而是顺行,整个系统将无法稳定存在,行星不是被恒星吞了就是要飞出去。为什么逆行稳定而顺行不稳定?这是因为顺行 **** 行星承受的引力场强度波动和逆行 **** 行星承受的振幅相同但周期更长,较长的周期将会减弱稳定的效果最终导致失衡。

小外围轨道

根据刚才说的,小外围轨道中只有逆行才能稳定存在,顺行必然无法长久。

恒星逆行,周期是双星绕转周期的 0.6 倍,也就是说完成一个公转比双星绕转一周要快得多,和前述 2 倍距离行星的轨道比,它的轨道已经出现了明显的波动,同中心的距离是两个恒星之间距离的 0.84 倍到 0.74 倍之间,而每颗恒星到中心的距离自然是 0.5 倍。行星同中心的距离变化规律是这样的:当行星和双星三者处于同一条直线上,行星距离系统中心最远;当行星和两颗恒星距离一样时 (也就是说与两恒星组成一等腰三角形时),行星距离系统中心最近。

现在,让行星和系统中心再接近些,则轨道的波动会进一步增大,距离最远为 0.70 倍双星间距,最近为 0.55 倍。行星公转周期为双星绕转周期的 0.42 倍。

行星逆行轨道周期是 1 倍双星绕转周期,轨道形状就成了这个发圆的正方形,行星每公转一周都会出现 4 次和两恒星组成一条直线的情形。

现在,行星公转周期是双星周期的 0.5 倍,出现这个发圆的三角形,行星每公转一周都会 3 次和两恒星组成一条直线。

公转周期变成 1/3 倍,在这种情况下,有时行星都跑道双星绕转轨道之内了。

到这一步,其实都已经是理论上的东西了,因为随着我们把行星推得越来越靠内,这颗倒霉的行星总要被潮汐力撕裂的,具体什么时候会裂,取决于这些星体的大小。

偏心外围轨道

到目前为止我们都在讨论非常接近圆形的外围轨道,如果一个行 ** 星的轨道是有偏心率会怎样?

一个以高偏心率的逆行椭圆轨道围绕双星运转的行星,公转周期大约是 12.5 倍双星周期,最远距离达到双星间距的 10 倍。而椭圆形轨道会沿着行星公转的同一方向绕着双星核心漂移。

复杂外围轨道

我们已经从正圆过渡到椭圆,向现实世界接近了一步,现在让我们再进一步过渡。我们把假设的头一条去掉,因为现实世界中不会出现两颗恒星质量相等的情况,而当它们不等之后,第二条也将被去掉,因为它们之间绕转的轨道必定不再会是一个正圆,而是以各自的椭圆轨道相互绕转。

行星则有一个逆行的外围轨道,而且有不小的质量,行星和两颗恒星之间的质量比为 1:10:20。这种非常接近现实的情况下,由于引力场复杂了,轨道要复杂得多,但是轨道仍将是稳定的。

行星对恒星的轨道摄动会有几个效果:双星的质心会绕整个三体系统的质心旋转;两颗恒星相互绕转的轨道不会是标准的椭圆,而且轨道将会漂移。

最小的椭圆轨道属于质量最大的那颗恒星,中等的椭圆轨道属于质量小的那颗恒星,而最大的椭圆轨道属于行星。

由于存在潮汐效应,如果出现行星距离恒星太近,以至于潮汐效应太大的情况,轨道将不会稳定。

到现在,5 个前提条件已经被去掉 4 个。但如果加上轨道倾角的考虑,就不是这种二维模型能解决的了,其复杂度将大为增加,这篇文章将不考虑继续深化。不过可以说的是,即使加上轨道倾角也并不会降低系统稳定性。

内部轨道

到目前为止,我们还没有发现过具有外围轨道的行星,我在开篇介绍的那两颗行星都属于是在内部轨道上运转的行星。

在前面介绍仙王 -γ双星系统中的行星时,给出的轨道图似乎是一颗恒星不动,另外一颗恒星绕之运转。其实真正的轨道图应该是:两颗恒星是相互绕转的,行星的轨道也就不会是前面介绍仙王 -γ时的那么简单。

开篇介绍的那两颗行星都是距离其中一颗恒星近,而距离另外一颗相当远,这种情况下,行星受的引力场影响其实和单独的恒星系统没多大差别。行星绕其恒星公转的周期等于双星相互绕转周期的 0.042 倍。如果是逆行轨道,在这样的距离一颗恒星近而距离另外一颗相当远的情况下,顺行也是稳定的。然而,如果行星的轨道范围扩大,从而和另外一颗恒星也很近的时候,顺行将成为不可能。只有逆行轨道才可能出现。行星和其绕转的那颗恒星的距离等于双星距离的一半。如果进一步接近另外一颗恒星,让行星和其绕转的那颗恒星的距离等于双星距离的 0.67 倍。

把上面轨道模型叫做冰激凌勺轨道,因为行星轨道的样子和我们吃冰激凌时用的木勺一样。行星的公转周期和双星的绕转周期是完全相等的,行星其实是只绕着标志为 PARENT STAR 的恒行转,但由于另外一颗恒星的影响,已经看不太出来这种关系了,有的时候行星距离另外一颗恒星的距离比同它真正绕转的恒星还近。

这种模型是很有意思的,但是现实中能否有这样的巧合就不好说了。而且两颗恒星的距离不能太近,因为太近了恒星间将出现物质交换,当行星正好运转到两恒星之间的时候,会被交换的物质化为一片飞灰。

把前面的简化一下,让两颗恒星的位置保持不变,这样行星轨道就不出现漂移,也就能看清楚行星轨道受的影响了。

最后,两颗恒星同行星三者之间组成一个正三角形的情况也会出现,根据拉格朗日在“三体问题”中的证明,它们将始终保持正三角形的相对位置不变,就如同特洛伊群同木星和太阳的关系一样。当然,这样只会有顺行,不会有逆行,否则行星会直接撞到恒星上。

我们目前考虑的都是一个行星和双星间的关系,再多的话呢,在双星中辅星的前后拉格朗日点上各一行星的关系肯定是没问题的。其他情况就复杂了,各个行星间的相互摄动将超出这里介绍的范围。但可以预料到的是,这种行星系统完全可能出现,我们经常说如果木星大一些的话就太阳系就可以成为一个双星系统,如果真是如此的话,我们的太阳系不就是这样的例子吗?倘若不考虑木星的恒星风对形成行星的早期云盘的影响的话,让其他行星都能照旧形成,那么我们的地球和水星、金星、火星就是属于内部轨道运转的行星,也就是说只绕太阳,不绕木星,而且由于距离太阳近,顺行也没关系。海王星和更外的行星是大外围轨道,同时绕太阳和木星两颗恒星转。至于土星,则复杂了点,两恒星的距离是 5.2 天文单位,恒星的质量重心肯定靠近太阳,但不论如何土星和系统中心的距离都不会大于 5.2 天文单位的 2 倍,属于小外围轨道。作为行星的木星是不会影响什么的,但是作为恒星的木星质量要大得多 (至少需要比现在大 80 倍),从而对于顺行的土星有不利影响,土星是无法稳定存在的。介于土星和海王星之间的天王星,则看木星质量到底多大才能决定生存的可能。

至于多了一颗木星太阳照耀的地球是否能产生生命,就有待商榷了,不过可以料想的是,如果在地球上有文明的存在的话,它的天文学和物理学发展恐怕要比较慢。由于那里白天长黑夜短,的第谷恐怕积累不了太多的观测资料,开普勒从而缺少资料来分析,而且由于木星的质量比现在大许多,那种双星系的行星系统中行星的运转过于复杂,开普勒恐怕穷其一生都分析不出开普勒三定律,而没有开普勒三定律为基础的话,牛顿就算被 1 千只苹果打破了头也创立不了万有引力定律。