鲁珀特之泪

鲁珀特之泪,熔化的玻璃在重力下自然滴入冰水中,形成的蝌蚪状的“玻璃泪滴”,俗称为“鲁珀特之泪”。

简介

直译“鲁珀特亲王之滴”——Prince Rupert's Drop

将熔化的玻璃靠重力自然滴入冰水中,就会形成这些蝌蚪状的“玻璃泪滴”。被俗称为“鲁珀特之泪”的这种玻璃有着奇妙的物理特性:泪珠本身比一般玻璃坚硬很多,能在 8 吨压力下不碎 [1][]() ,然而,若是抓住其纤细的尾巴、稍微施加一些压力,那么整颗玻璃泪就会瞬间爆裂四溅、彻底粉碎。

原理

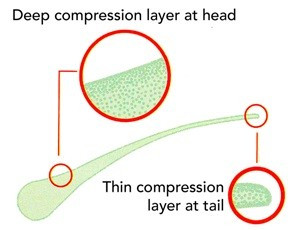

鲁珀特之泪碎裂的原理叫做“裂纹扩展”,源于其内部不均衡的压力:当熔化的玻璃滴入冰水中时,玻璃表面迅速冷却形成外壳,而壳下的玻璃还仍然是液态。等到核部的玻璃也冷却凝结体积变小时,液态的玻璃自然而然地拉着已经是固态的外壳收缩,导致靠近表面的玻璃受到很大的拉应力, [2][]() 当外部遭到破坏时,这些残余应力迅速释放出来,使得裂纹瞬间传遍全体、支离破碎,据高速摄影技术观测,其裂纹的传递速度可达秒速 1450 米 -1900 米。

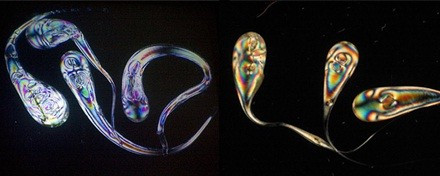

此外,用交叉偏振光镜可以看到压力的分布:

故事

为什么蝌蚪状的 **“鲁珀特之泪”(Prince Rupert's drops)** 如此坚硬?这个问题自 17 世纪初以来,就一直困扰着科学家,如今终于得到解答。

在 17 世纪,德国的鲁珀特亲王送给英国国王查理二世一些蝌蚪状的玻璃泪滴。这些玻璃物体有着奇妙的特性:泪滴头部可以经受锤子的敲砸,但如果抓住泪滴尾部,稍微施力整颗玻璃泪滴就会立刻碎成粉末

一个悬而未决的问题是,“鲁珀特之泪”内的这些应力是如何分布的。 理解了应力分布就能充分解释泪滴头部为何如此坚硬。

为此,钱德拉塞克兰和乔杜里开始和塔林理工大学(Tallinn University of Technology)教授希勒·阿边(Hillar Aben)合作。阿边是研究透明物体三维残留应力的专家。

将融化的玻璃依靠重力自然滴入水中,就会形成“鲁珀特之泪”。多年来,研究人员一直试图解开“鲁珀特之泪”的奥秘,但直到最近,科学家才在现代科技的帮助下得到答案。

1994 年,普渡大学的 S·钱德拉塞克兰和剑桥大学的 M·M·乔杜里 ** 用高速摄影技术观察了泪滴的碎裂过程。** 他们通过实验得出结论:** 玻璃泪滴表面具有很很强的压应力,而内部具有很强的拉应力,** 所以,泪滴处于不稳定的平衡态,尾部则是“鲁珀特之泪”的七寸。

阿边他们用透射偏光显微镜分析了“鲁珀特之泪”应力分布,并将研究结果发表在《Applied Physics Letters》上。透射偏光显微镜可以测量轴对称透明物体的双折射。** 在实验中,研究人员将“鲁珀特之泪”悬浮在透明液体中,然后用红色 LED 照亮玻璃泪滴。** 他们借助偏光显微镜测量到光通过玻璃滴的光延迟,并用这些数据构建了整个玻璃滴的应力分布。

结果表明,玻璃滴头部表明的压应力高达 700 兆帕,近乎大气压的 7000 倍——这要比之前的预期高得多。而这些压应力的分布却很薄,约占玻璃滴直径的 10%。

表面压应力让“鲁珀特之泪”拥有很高的结构强度。要使“鲁珀特之泪”破碎,必须在玻璃滴内部拉伸区形成裂纹,而表面裂纹只会沿着玻璃滴表面发展,不会深入内部拉伸区。但尾部却是“鲁珀特之泪”的阿喀琉斯之踵,因为尾部碎裂会使裂纹传入玻璃滴拉伸区,并迅速从内部土崩瓦解。

至此,“鲁珀特之泪”的硬度问题终于得到解答。“我们的研究成分解释了玻璃滴头部硬度为何如此之大”,乔杜里说。“我们已经解决了‘鲁珀特之泪’的主要谜团,但或许还会有出乎意料的是新问题出现。”

我靠!看来医生是都疯了!要不怎么让他出院了!

我有愧于父母拿那么多钱供我去读书,而我偏偏选择了中文系,看来我毕不了业了

看完了这么强的文章,我想说点什么,但是又不知道说什么好,想来想去只想

看了一遍原文,不懂;又看了一遍原文,还是不懂。再看了一遍原文,实在不懂。最后看了一遍回帖,懂了我为什么不懂……于是我懂了,人有时候要学会放弃。

看这种帖子就要有种“雾里看花”的意境

太可怕了,许多年前,我也遇到类似于楼主这样的帖子,当时觉得楼主很 2,我不屑一笑就离开了。许多年后,当我发现那张非常 2 的帖子加精置顶后,我才追悔莫及,于是以后,不管这帖子是多么的 2,我都会复制黏贴这段话上去,告诫楼下的烧饼,你们不回贴,以后会后悔的。不为别的,只为了一句:万一预言实现了呢

天书奇谭,建议列为中文专业博士学位答辩翻译必考题目。

我有愧于父母拿那么多钱供我去读书,而我偏偏选择了中文系,看来我毕不了业了